Dans son livre « The Divide, A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions », publié en 2017, l’anthropologue Jason Hickel, professeur associé à l’Université de Londres (Goldsmiths College), entreprend une vaste analyse de l’évolution des inégalités entre les pays du sud (souvent dits « sous-développés », « en voie de développement » ou « émergents ») et ceux « du nord » (considérés comme « développés »).

À l’aide d’une approche reposant principalement sur des études de cas et des exemples historiques, Jason Hickel met en évidence les rouages du système capitaliste sous-tendant la mondialisation économique, et questionne certaines idées reçues concernant la pauvreté ou l’aide au développement.

L’une de ses questions centrales concerne l’origine de la pauvreté. Il tente notamment de montrer que celle-ci n’est pas inhérente au fonctionnement des pays du sud, mais constitutive des politiques colonialistes et néo-colonialistes des grandes puissances du nord. En ce sens, sa pensée rejoint celle des théoriciens de la dépendance, un mouvement des sciences sociales initié notamment par le Brésilien Theotonio Dos Santos dans les années 1960-70.

Les thèses de Hickel, radicales et provocantes, prennent souvent le contre-pied des discours dominants. Elles permettent d’appréhender de manière originale les relations de pouvoir et les déséquilibres économiques existant entre les pays du nord et ceux du sud.

Martin Bernard

18 juin 2020 – Dans la première partie de son livre, intitulée « La fracture » (The Divide), Jason Hickel se lance dans une mise en perspective de l’aide au développement. Il rappelle que le concept du « sous-développement » de certaines nations a été formulé pour la première fois en janvier 1949 par le président des États-Unis Harry Truman lors de son discours d’investiture, retransmis en direct à la télévision. Il implique que les pays riches d’Europe et d’Amérique du Nord sont « développés », en avance sur la flèche du progrès par rapport au reste du monde « sous-développé ». Ils sont dans cette situation privilégiée parce qu’ils sont simplement meilleurs, c’est-à-dire plus intelligents, plus innovants et plus travailleurs, souligne Hickel. Ils possèdent aussi de meilleures valeurs, institutions et technologies. En comparaison, les nations du sud sont pauvres, car elles n’ont pas encore adopté les politiques structurelles adéquates (c’est-à-dire suivi la voie de modernisation occidentale) pour sortir de la misère et faire partie du monde « développé ».

Cette narration, théorisée notamment en 1960 par l’économiste américain Walt Whitman Rostow[1], sous-tend toute l’industrie de l’aide au développement. Pour Jason Hickel, cependant, elle est trompeuse et ne reflète pas la réalité : « Le problème n’est pas que les pays pauvres ont des difficultés à se hisser en haut de l’échelle du développement. Il est qu’on les empêche activement de le faire… La pauvreté n’existe pas naturellement. Elle est créée. » (p. 23)

En 2018, pourtant, l’aide publique au développement des 30 membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE s’est élevée à 153 milliards USD. Une somme importante, souvent mise en avant pour souligner la bienveillance évidente des pays du nord envers ceux du sud. Tout en reconnaissant les bienfaits conjoncturels de l’aide humanitaire, Jason Hickel soutient cependant que cette conception du « développement » relève en fait surtout d’une stratégie de relation publique (« perception management », p. 25) destinée à occulter les impacts réels de la mondialisation économique. Il rappelle d’abord que ce montant alloué à l’aide au développement est en fait dérisoire comparé aux flux financiers qui sortent des pays du sud pour alimenter ceux du nord.

En 2016, l’ONG Global Financial Integrity et le Centre for Applied Research de la Norwegian School of Economics publièrent une étude montrant que sur la seule année 2012, les pays en voie de développement reçurent dans leur ensemble un peu plus de $2 trillions net, ce chiffre incluant toute l’aide humanitaire, les investissements et revenus provenant de l’étranger. Mais quelque $5 trillions s’écoulèrent en sens inverse. « $3 trillions net par année représentent 24 fois le budget annuel de l’aide au développement, souligne Jason Hickel. En d’autres termes, pour chaque dollar d’aide au développement reçu, les pays en voie de développement en perdent 24. » (p. 27).

Depuis 1980, selon la même étude, pas moins de $26,5 trillions, approximativement l’équivalent du PIB de l’Europe de l’Ouest et des États-Unis, ont quitté les pays du sud. Cette somme comprend notamment le paiement des intérêts de la dette (environ $200 milliards chaque année, $4,2 trillions depuis 1980), les revenus réalisés par les investisseurs et entreprises étrangères dans les pays du sud ($500 milliards/an), les droits de propriété intellectuelle (60 milliards/an), et surtout la fuite des capitaux (plus de 20 trillions depuis 1980).

Pour Jason Hickel, les annonces régulières concernant la réduction de la pauvreté, de la faim et des inégalités sont également trompeuses. Le rapport final de l’ONU sur les objectifs du Millénaire pour le développement, publié en 2015, indique par exemple la pauvreté a diminué de moitié dans le monde depuis 1990. Mais la réalité est moins rose, selon Hickel, qui souligne d’abord que presque tous les gains réalisés l’ont été en Chine, et que la conclusion du rapport « repose sur des valeurs relatives plutôt qu’absolues ». (P. 15)

En valeur absolue, indique Hickel, la pauvreté a stagné depuis 1981 (année de début de ce genre de mesures). Cette stagnation est obtenue en comptant comme pauvres les personnes vivant avec moins de $1,25 par jour, qui est le seuil fixé en 2008 par la Banque Mondiale. Aujourd’hui, cependant, de nombreux spécialistes considèrent que ce seuil est trop bas. Avec un seuil « plus réaliste » de pauvreté de $5 par jour, le nombre de pauvres s’élève en fait à 4,3 milliards, ce qui représente plus de 60% de l’humanité. En utilisant un tel seuil, le nombre de pauvres a en fait augmenté depuis 1981 (+1 milliard d’individus environ).

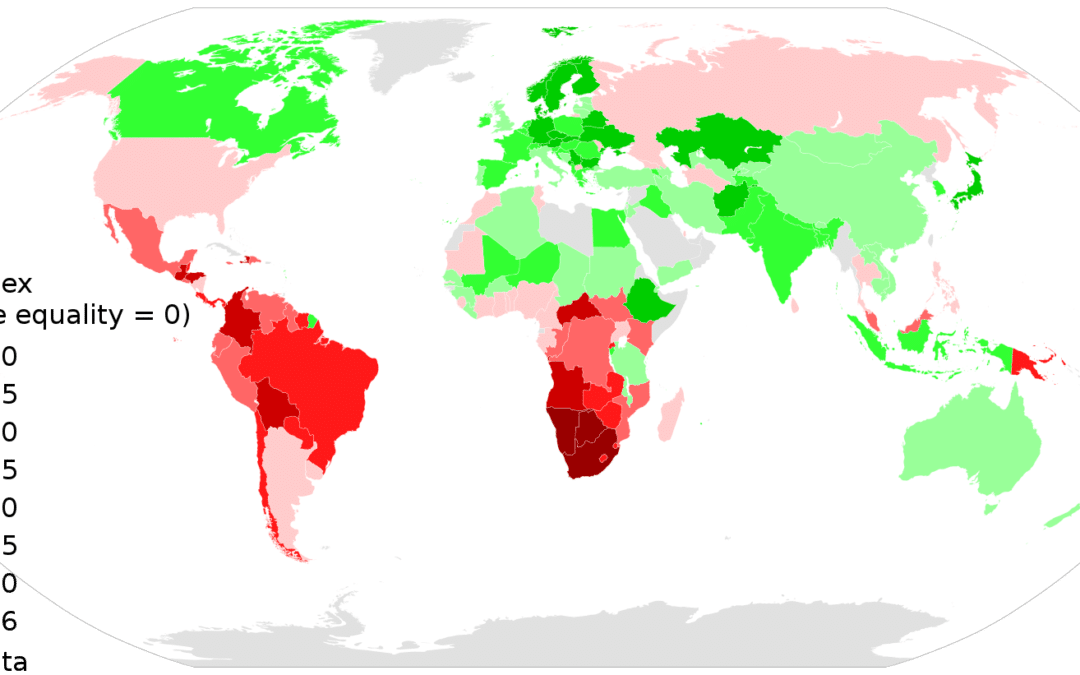

Le constat est globalement le même en ce qui concerne la faim, ainsi que les inégalités de revenu par habitant (« per capita income ») entre les pays riches (du nord) et les pays (pauvres) du sud, indique Hickel. En 1960, à la fin de l’ère coloniale, le revenu par habitant des pays les plus riches était par exemple 32 fois supérieur à celui des plus pauvres. Ce rapport n’a fait que s’accroître dans son ensemble, jusqu’à atteindre un ratio de 134 pour 1 actuellement. Ainsi, conclut Hickel : « Les pays riches n’aident pas au développement des pays pauvres ; dans les faits, c’est l’inverse qui est vrai, et ce depuis la fin du XVe siècle. » (P. 29)

Aux sources de la pauvreté des pays du sud

Dans la deuxième partie de son livre, Jason Hickel entreprend de démontrer qu’il est faux de considérer qu’il existe une division naturelle du monde entre pays pauvres et pays riches. Pour ce faire, il dresse un vaste panorama historique des raisons et causes sous-tendant le développement économique et industriel de l’Europe occidentale depuis la fin du XVe siècle. Premier constat : en 1500, l’Europe ne représentait que 15% du PIB mondial, la Chine et l’Inde contrôlant alors à elles seules 65% de l’économie mondiale. En Asie, l’espérance de vie était également supérieure à celle de l’Europe, comme l’était de manière générale la qualité de vie. Cela s’inversa cependant progressivement dans les siècles suivants. Pour quelles raisons ?

Comme le remarque Hickel, le développement économique et industriel de l’Europe fut largement rendu possible grâce à l’accaparement des ressources naturelles (principalement l’or et l’argent) provenant des pays d’Amérique latine conquis suite aux Grandes découvertes. Ceci fut entrepris au détriment des populations locales, exterminées ou réduites en esclavage. Une partie de ces ressources permirent aux nations européennes de renforcer leurs capacités militaires. Elles furent aussi une monnaie d’échange dans le commerce avec l’Inde et la Chine. L’argent était en effet l’une des seules commodités européennes dont les États asiatiques manquaient. Sans ce métal, l’Europe aurait certainement eu un déficit commercial important avec l’Asie.

Le commerce de l’argent, mais aussi la traite négrière, permit à l’Europe d’importer des ressources naturelles et des biens à forte intensité de terre (grains, oléagineux, coton ou sucre) qu’elle ne pouvait produire elle-même. « L’externalisation de la production à forte intensité de terre a également permis à l’Europe de réaffecter sa main-d’œuvre à des activités industrielles à forte intensité en capital – comme les usines textiles – ce que d’autres États n’avaient pas le luxe de faire », souligne Hickel (p. 72).

En parallèle, l’économie des colonies d’Amérique latine fut organisée pour produire une poignée de matières premières agricoles, comme le coton, dont l’Europe avait besoin. Mieux, la région devint aussi en même temps un marché captif pour les exportations industrielles européennes, créant une relation de dépendance qui perdure encore aujourd’hui. Ainsi, selon Hickel, « sans le pillage de leurs ressources et de leur main-d’œuvre, les nations du sud auraient théoriquement pu se développer comme l’Europe… Savoir si elles l’auraient fait ou non, c’est une autre question, bien sûr – après tout, une grande partie du développement européen a nécessité de la violence à l’égard d’autres terres et d’autres peuples. » (p. 75)

En Angleterre, le mouvement des enclosures (privatisation des communs et intensification de l’agriculture) provoqua une série d’exodes ruraux importants, qui contribuèrent progressivement à l’émergence, sur le marché du travail, d’un nombre toujours plus important d’ouvriers sans terres, dont la seule option de survie était de travailler dans les usines nouvellement créées pour gagner un salaire leur permettant de subsister. Leur dépendance envers le marché pour se procurer les biens de première nécessité stimula en retour la production de ces derniers, créant un cercle capitaliste vertueux qui permit à l’industrie britannique de croître et se développer. La méthode des enclosures fut ensuite exportée par les colons anglais, d’abord en Irlande (dès 1585, mais surtout au 19e siècle) puis dans le Nouveau Monde, en Inde et dans les autres colonies de l’Empire britannique. Avec souvent des conséquences importantes pour les régions concernées.

Avant l’arrivée des Britanniques, l’Inde, par exemple, contrôlait 27% de l’économie mondiale, selon l’économiste Angus Maddison cité par Jason Hickel (p. 90). Après le départ des Britanniques en 1947, la part de l’Inde n’était plus que de 3%. « De fait, durant la deuxième moitié du 19e siècle – l’âge d’or de l’interventionnisme britannique – les revenus en Inde déclinèrent de plus de 50%… Entre 1872 et 1921, l’espérance de vie moyenne des Indiens diminua de 20%. En d’autres termes, le sous-continent fut effectivement dé-développé », indique Hickel (p. 93). Dans le même temps, les pays européens accrurent leur part de PIB de 20 à 60%. Par conséquent, constate Hickel : « L’Europe ne favorisa pas le développement de ses colonies. Ce sont les colonies qui permirent à l’Europe de se développer » (p. 93). 3.

Du développementalisme au consensus de Washington

Après la crise économique de 1929, la montée du keynésianisme et la fin de l’ère coloniale favorisèrent l’émergence du « développementalisme » dans les pays du sud. Ce mouvement connut ses heures de gloire entre les années 1950 et 1970. En Argentine sous le gouvernement de Juan Perón ; au Ghana avec Kwame Nkrumah ; en Tanzanie, avec Julius Nyerere ; en Égypte sous Nasser ; en Inde avec Nehru ou encore en Yougoslavie sous Tito. Ceci s’accompagna d’une volonté de développer une industrie nationale (stratégie de substitution des importations), de l’adoption de tarifs douaniers élevés pour les marchandises étrangères, d’une limitation des investissements étrangers, de réformes agraires, de nationalisations de secteurs clés de l’économie nationale et d’augmentation des dépenses sociales.

Il est intéressant de constater, à la suite de Hickel, que les politiques développementalistes imitèrent pour une large part celles mises en place par les grandes puissances européennes et les États-Unis entre le 18e et le 20e siècle pour construire leurs industries et consolider leur développement économique.

Ces politiques fonctionnèrent plutôt bien dans les pays du sud également. Durant les années 1960 et 1970, indique Hickel, le taux de croissance du revenu par habitant fut en moyenne de 3,2%. En Amérique latine, l’écart entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres de la population diminua de 22%. Globalement, l’écart entre le revenu moyen des pays du nord et du sud se réduisit pour la première fois depuis plusieurs siècles.

Dans le même temps, d’autres indices de développement humain, tels que l’espérance de vie ou le taux de mortalité infantile, s’améliorèrent également. Plusieurs pays du sud se réunirent autour d’une proposition pour rendre les règles de l’économie mondiale plus justes pour eux. Ils formèrent le G77 et, en 1973, ils parvinrent à faire adopter par l’Assemblée générale de l’ONU leur « nouvel ordre économique international » (NEIO en anglais).

Ces développements économiques et politiques, qui allaient dans le sens de l’idéal énoncé par Truman en 1949, chamboulèrent certains intérêts économiques considérés comme vitaux par les grandes puissances occidentales. Cela rendit notamment l’accès plus difficile à certaines matières premières stratégiques (comme les hydrocarbures), ferma certains marchés d’exportation aux multinationales, et restreignit la libre circulation des capitaux étrangers (provenant essentiellement des pays du nord).

Pour préserver leurs intérêts et ceux de leurs entreprises, les Grandes puissances occidentales fomentèrent ou soutinrent des coups d’État dans certains pays clés, comme en Iran, au Guatemala, au Brésil, au Nicaragua, au Chili, au Ghana ou en Ouganda. Dans les années 1960 et surtout 1970, les idées néolibérales de Friedrich Hayek et de Milton Friedman, furent promues par le gouvernement américain.

L’université de Chicago devint l’épicentre de ce courant de pensée. De fait, les premiers programmes d’aide au développement des États-Unis (mis en place par ce qui deviendra plus tard l’USAID), visaient à former de jeunes économistes latino-américains aux préceptes du néolibéralisme, dans le but qu’ils exportent ensuite cette idéologie dans leurs pays respectifs. Le Chili, l’un des centres importants du développementalisme en Amérique du Sud, devint l’une des cibles prioritaires de ces projets d’échanges.

L’élection de Salvador Allende à la présidence du Chili, en 1970, marqua un tournant dans l’implication des États-Unis dans le pays. De fait, la réforme agraire et les nationalisations du nouveau gouvernement chilien menaçaient les intérêts des multinationales américaines, qui avaient investi globalement près d’un milliard de dollars au Chili. Le 11 septembre 1973, Salvador Allende fut renversé par le général Augusto Pinochet, soutenu par la CIA (Operation Fubelt). Un groupe d’économistes chiliens formés à l’université de Chicago, qui furent appelés les « Chicago boys », élaborent le programme économique du nouveau gouvernement. Ils inversèrent presque toutes les mesures développementalistes mises en place par Allende.

Durant les années suivantes, rappelle Jason Hickel, quelque 500 entreprises d’État furent privatisées, les tarifs douaniers furent supprimés, ainsi que les subventions à l’économie et les aides sociales. Les résultats furent catastrophiques pour l’économie et la population, à tel point que Pinochet dut faire marche arrière et licencia les « Chicago boys ». Ce n’est qu’en 1988 que l’économie redevint plus stable, mais même en 1993, le PIB chilien était encore 12% moins élevé que son niveau d’avant le coup d’État de 1973.

Finalement, les politiques néolibérales gagnèrent également les pays du nord, notamment sous l’impulsion de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis. Ceci eut pour conséquence d’accroître les inégalités sociales. Aux États-Unis, « la contre-révolution néolibérale restaura des niveaux d’inégalités qui n’avaient plus été vues depuis la Grande Dépression », constate Jason Hickel (p. 138). En plus des coups d’État, les Grandes puissances du nord utilisèrent également le levier de la dette pour défendre leurs intérêts commerciaux.

Les pays du sud avaient en effet emprunté massivement auprès de banques occidentales pour financer leurs politiques développementalistes (stratégie de substitution des importations). Ce fut particulièrement le cas entre les années 1970 et 1980, période marquée par l’augmentation des prix du pétrole, qui entraîna le besoin d’emprunter pour financer les besoins énergétiques. Dans beaucoup de pays d’Amérique latine, par exemple, l’endettement atteignit alors plus de 50% du PIB.

En 1982, le Mexique est le premier pays à annoncer qu’il ne pourra plus rembourser sa dette. Il est suivi notamment par l’Argentine et le Brésil. Les pays créanciers, États-Unis en tête, acceptèrent, sous l’égide du FMI et de la Banque mondiale, de restructurer les dettes des pays du sud. Grâce à ce programme, le FMI aiderait les pays concernés à financer leur dette à la condition qu’ils adoptent une série de mesures d’« ajustement structurel ».

Dans les faits, ces programmes permirent le plus souvent aux pays du nord d’imposer des politiques néolibérales aux pays du sud. Robert Pollin, un économiste de l’université du Massachusetts cité par Hickel, a calculé que les pays en développement perdirent environ 480 milliards par an de PIB potentiel durant les décennies 1980 et 1990, en tant que résultat des programmes d’ajustement structurel. Des sommes bien supérieures à celles de l’aide internationale distribuées sur la même période.

Après la création de l’Organisation mondiale du commerce en 1995, les accords de libre-échange entre les pays du nord et du sud vinrent encore appuyer les politiques néolibérales promues par le FMI et la Banque mondiale. La plupart de ces accords de libre-échange contiennent en plus un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, largement favorable aux multinationales.

Le système économique global qui émergea suite à la Guerre Froide fut doncn selon Hickel, largement défavorable aux pays du sud, qui n’ont en outre que rarement voix au chapitre dans le processus décisionnel des grandes instances internationales. Ceci explique, soutient Hickel, pourquoi les inégalités entre les pays du sud et ceux du nord, qui avaient diminué entre 1950 et 1980, refirent surface et se creusèrent à nouveau depuis lors. Il n’hésite pas à parler de « nouveau colonialisme » pour décrire ces règles économiques et les motivations qui les sous-tendent.

Hickel, qui semble largement défendre les politiques développementalistes adoptées dans les pays du sud, n’en reconnaît pas moins leurs limites à long terme. « Leur concentration sur une croissance économique rapide accéléra le processus de marchandisation de la vie humaine et de la nature qui avait débuté à l’ère coloniale. Comme au temps du colonialisme, dans la plupart des cas les valeurs et modes de vie traditionnels (…) furent souvent volontairement éradiqués. Le développementalisme était, après tout, un modèle occidental. (…) En considérant l’Occident comme le sommet de la réussite économique, les pays du sud manquèrent leur opportunité d’explorer une trajectoire alternative dès le début – une trajectoire plus écologique et durable. (…) Au lieu de cela, ils adoptèrent un système que nous reconnaissons maintenant comme responsable du changement climatique et de la crise écologique. » (p. 141)

Changement de paradigme

Dans la dernière partie de son livre, « closing the divide », Jason Hickel avance quelques pistes pour changer de paradigme et réduire les inégalités mondiales. La première étape, selon lui, serait de s’attaquer au problème de la dette. Pour le résoudre, il faudrait envisager une annulation pure et simple de la dette des pays du sud, ou du moins de celles qui ont été accumulées uniquement pour rembourser les intérêts financiers dus aux créditeurs. Cette annulation serait faite sans condition, c’est-à-dire sans imposer en contrepartie un programme d’ajustement structurel.

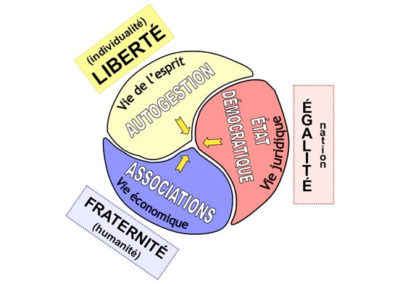

Il s’agirait ensuite de rendre plus démocratiques des institutions telles que le FMI, l’OMC ou la banque mondiale, afin que les pays du sud puissent mieux y défendre leurs intérêts. Mais aussi d’introduire un revenu minimum au niveau mondial, une idée évoquée depuis 1919, date de la création de l’Organisation mondiale du travail. Ce revenu minimum pourrait être fixé à 50% du revenu médian de chaque pays, et ne devrait pas être en dessous du seuil de pauvreté.

Un autre aspect important serait de protéger les petits fermiers des pays « pauvres » contre l’expropriation des multinationales de l’agrobusiness. En 2014, l’ONU a en effet indiqué que la meilleure façon de combattre la faim était d’adopter des réformes agraires en faveur des petits paysans, qui nourrissent déjà la majeure partie de la population mondiale. Ceci implique notamment d’interdire la privatisation des graines et des semences, mais aussi la privatisation des terres.

De telles politiques permettraient aussi de réduire la pollution mondiale due à la destruction des terres causées par l’agriculture intensive. De fait, indique Hickel, en 40 ans, près d’un tiers des terres arables de la planète ont été écologiquement dégradées (et sont donc de moins en moins productives) à cause de l’utilisation des techniques agro-industrielles et des pesticides.

Plus fondamentalement, soutient Hickel, il faudrait repenser le modèle du PIB basé sur une croissance économique ininterrompue. Le modèle développementaliste standard espère que les pays pauvres seront capables d’accroître leurs industries et d’augmenter leurs revenus pour rattraper les pays du nord. Or, en raison des ressources limitées de la planète, ceci est simplement impossible sans imaginer une réduction de la consommation et de la production des pays riches. Pour Hickel, il s’agit d’un impératif qui dépasse même la lutte contre les inégalités nord-sud. Comment y parvenir ? En adoptant d’abord un autre indice de mesure du progrès économique et du bien-être, comme l’indicateur de progrès véritable (IPV). Mais cela ne suffira pas.

L’économie doit croître également pour rembourser la dette, qu’elle soit étatique ou privée, et ses intérêts. L’un des moyens de réduire cet impératif de croissance serait de supprimer une partie des dettes, ou du moins de limiter au strict minimum le système des intérêts. En outre, interdire la publicité, au moins dans l’espace public, serait une solution facile pour réduire la surconsommation. En effet, la publicité ne fait pas qu’informer les gens sur la qualité ou l’utilité des biens produits, remarque Hickel. Elle joue aussi sur des ressorts psychologiques pour manipuler les désirs des gens et les pousser ainsi à consommer des marchandises dont ils n’ont en fait pas besoin. Mais même si les pays du nord venaient à planifier une réduction volontaire de leurs économies, encore faudrait-il que les pays du sud acceptent eux aussi de se diriger dans une autre voie de développement que celle de l’Occident.

Conclusion

Pour conclure, mettons en perspective certains aspects de la très bonne analyse de Jason Hickel sur les causes des inégalités mondiales. Elle repose essentiellement sur une appréhension macro-économique des inégalités et de la pauvreté entre les pays et régions du globe. Pour cette raison, elle ne permet pas d’observer toutes les nuances propres à chaque réalité nationale, voire microterritoriale. C’est le cas, par exemple, de l’adoption des politiques d’ajustement structurel par les États du sud. L’exemple du Mexique, qui a adopté une ligne orthodoxe en la matière, semble confirmer, comme le soutient Hickel, qu’un cocktail de dérégulation de l’économie, de privatisations et de réduction des dépenses étatiques pose plus de problèmes qu’il n’en résout.

Il est intéressant de constater cependant qu’au même moment, le Costa Rica a lui aussi adopté un programme d’ajustement structurel, mais non-orthodoxe, alliant mini-dévaluations régulières durant 10 ans, augmentation des exportations et augmentation des recettes étatiques (via une réforme de la taxation). Cette politique a permis au Costa Rica de se sortir rapidement de la crise, alors que les indicateurs de l’économie du Mexique continuaient à stagner. Initialement, le gouvernement du Costa Rica souhaitait lui aussi appliquer un politique orthodoxe, mais le parlement, soutenu par le tribunal suprême du pays, s’y est opposé. C’est un des rares pays d’Amérique latine où ce fut le cas, mais cela montre que si le FMI et la Banque mondiale imposent certes un même modèle de restructuration à tous les États, son application peut varier en fonction de la qualité du processus démocratique en leur sein.

Il est également possible de questionner la façon dont Jason Hickel calcule le nombre de pauvres sur la planète. Son approche, qui est basée sur celle de la Banque mondiale, implique d’établir la pauvreté en fonction du revenu. Or, quel que soit le seuil par ailleurs retenu (1,25, 2 ou 5 $), cette approche a été critiquée, notamment par l’économiste et philosophe indien Amartya Sen. Sans entrer dans le détail, ce dernier a élaboré une approche multidimensionnelle de la pauvreté, reposant sur la capacité des individus à réaliser ou non ce à quoi ils donnent de la valeur. Depuis 2010, l’ONU s’inspire de ce modèle avec son Indice de la pauvreté multidimensionnelle. Il est vrai cependant que cette approche rend plus difficile la comparaison entre pays, en raison notamment des différences entre les indicateurs retenus.

Le dernier aspect que nous souhaiterions relever concerne l’analyse parfois ambivalente de Jason Hickel au sujet du modèle développementaliste adopté par certains pays du sud entre les années 1950 et 1980. D’un côté, Hickel soutient ces politiques d’essence keynésianiste, qui ont certes produit des résultats intéressants en matière de réduction des inégalités et de la pauvreté. Et de l’autre, il souligne qu’elles ne faisaient ainsi que copier un modèle de développement qui a été celui des nations occidentales aux XVIII et XIXe siècles ; modèle ayant conduit à l’exploitation de certains peuples (colonisation) et à la crise écologique actuelle.

Il serait intéressant de développer plus avant l’analyse à ce sujet. Cela permettrait d’ouvrir des perspectives intéressantes en matière de réflexion prospective dans l’optique résoudre les nombreux problèmes de fonds exposés par Jason Hickel dans son ouvrage.

[1] W. W. Rostow, The Economic History Review, New Series, Vol. 12, No. 1 (1959), pp. 1-16

Merci pour cette introduction très claire au travail de Jason Hickel, que je ne connaissais pas !

Cela recoupe ce que les historiens et même les journalistes et les politiciens, tout le monde en fait, disent en Inde.

La chûte politique et militaire de l’Occident global, et de sa mère patrie l’Europe occidentale, rend ces choses évidentes à tous maintenant, et va nous aider à balayer beaucoup de récits devenus autistiques et suicidaires dans lesquels l’élite dirigeante se complaît.